Wilhelm Canaris

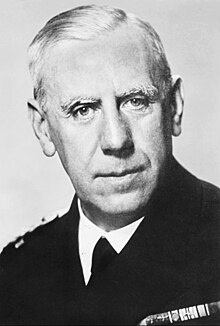

Wilhelm Franz Canaris (* 1. Januar 1887 in Aplerbeck bei Dortmund; † 9. April 1945 im KZ Flossenbürg) war ein deutscher Admiral. Während der Zeit des Nationalsozialismus war er von 1935 bis 1944 Leiter der Abwehr, des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht.Wilhelm Canaris, 1940

Der aus einer bürgerlichen Familie stammende Canaris wurde im Ersten Weltkrieg unter anderem als Agent und U-Boot-Kommandant eingesetzt. Während der Zeit der Weimarer Republik arbeitete er eng mit den Freikorps zur Bekämpfung der Spartakisten zusammen und hielt später illegal Kontakt zur rechtsradikalen und republikfeindlichen Terrororganisation Organisation Consul. Canaris war maßgeblich an der Organisation der deutschen Unterstützung für Franco im Spanischen Bürgerkrieg beteiligt. Als Leiter des militärischen Nachrichtendienstes war Canaris an allen größeren Militäroperationen des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg bis Anfang 1944 beteiligt. Ab 1938 unterstützte Canaris zahlreiche konservative Widerstandskämpfer und war zwischen 1938 und 1940 an Umsturzplänen beteiligt. In das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler war Canaris nicht direkt involviert. Bei Untersuchungen der Geheimen Staatspolizei wurde Canaris’ Tagebuch gefunden und damit sein Kontakt zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus bekannt. Infolgedessen wurde Canaris verhaftet. Anfang April 1945 wurde er von einem SS-Standgericht im Konzentrationslager Flossenbürg zum Tode verurteilt und gehängt.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Biografie

- 1.1 Herkunft und Familie

- 1.2 Marinezeit bis zum Ersten Weltkrieg (1905–1914)

- 1.3 Auf SMS Dresden im Ersten Weltkrieg (1914–1915)

- 1.4 Als Geheimagent in Spanien im Ersten Weltkrieg (1915–1916)

- 1.5 U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg (1916–1918)

- 1.6 Aktiver Kampf gegen die Republik (1918–1921)

- 1.7 Militärpolitische Geheimoperationen (1921–1929)

- 1.8 An Bord der Schlesien (1929–1934)

- 1.9 Im Banne Hitlers (1934–1937)

- 1.10 Helfer und Gegner Hitlers zugleich (1938–1944)

- 2 Haltung gegenüber Juden

- 3 Rezeption in der Gegenwart

- 4 Auszeichnungen

- 5 Verfilmung

- 6 Siehe auch

- 7 Literatur

- 8 Weblinks

- 9 Einzelnachweise

Biografie

Herkunft und Familie

Wilhelm Canaris wurde als Sohn des Ingenieurs Carl Canaris, Technischer Leiter der Aplerbecker Hütte, und dessen Frau Auguste geborene Popp in Aplerbeck, heute Stadtteil von Dortmund, geboren. Er wuchs zunächst in Aplerbeck auf. Im Jahre 1892 erfolgte ein Umzug nach Düsseldorf und im gleichen Jahr weiter nach Duisburg. In Duisburg arbeitete sein Vater zunächst als Oberingenieur und später als Vorstandsmitglied bei der Niederrheinischen Hütte, einem Hochofenwerk. Ab 1893 lebte er mit drei Geschwistern in einer Villa mit Park, Gärtnerei, Kutschenhaus und Tennisplatz. Canaris besuchte das Steinbart-Gymnasium, wo er als Schüler ein Außenseiter war. Er wurde als stiller, schweigsamer, reservierter und verschlossener Schüler beschrieben. Bei den Schulausflügen, die im wilhelminischen Deutschland zu Manövern gerieten, assistierte Canaris bereits dem Direktor der Schule bei den Planungen. Schon als Kind experimentierte er mit unsichtbarer Tinte und legte sich falsche Namen zu.

Die Herkunft der Familie Canaris lässt sich bis ins 16. Jahrhundert hinein zurückverfolgen und ist in die Gegend von Sala Comacina am Comer See einzuordnen. Von dort zogen Angehörige der Familie Canarisi in verschiedene Teile Europas, unter anderem nach Griechenland, Frankreich und Deutschland. Der Stammvater des griechischen Zweiges war Michael Canaris. Unter dessen Nachfahren findet man unter anderem Konstantin Kanaris (1790–1877), der als Seeheld und Staatsmann in die Geschichte Griechenlands einging. Konstantin Kanaris dürfte der Grund für die vermutete griechische Abstammung von Wilhelm Canaris sein. Eine Ahnengemeinschaft dieses griechischen Zweiges mit Wilhelm Canaris kann nicht ganz ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Zweig der Familie lässt sich nach Korsika zurückführen. Unter den Nachfahren dieses Zweiges finden sich angeblich auch Vorfahren von Napoleon Bonaparte. Der entscheidende Familienzweig geht jedoch auf Thomas Canaris zurück, der am 13. Dezember 1659 in Sala Comacina geboren wurde. Thomas Canaris wanderte in den heute deutschen Teil des Heiligen Römischen Reiches aus und starb am 3. November 1735 in Bernkastel. Drei weitere Generationen väterlicherseits kamen aus Bernkastel. Sein Urgroßvater, Franz Josef Ignaz Canaris (1791–1828), und Großvater Johann Martin Josef Canaris (1817–1894) wurden in Münstermaifeld geboren.[1] In der Trierer Gegend gehörte die Familie zum Bürgertum und zog im Zuge der industriellen Revolution ins heutige Nordrhein-Westfalen. Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte die Familie dort zur Managerelite der Montanindustrie. Sein Großvater Johann war königlicher Bergrat und Bergwerksdirigent in Bigge, heute Olsberg-Bigge, im Sauerland.[Mueller 1] Sein 1881 geborener Bruder Carl wurde Ingenieur und stieg in der Montanindustrie auf. Carl wurde Generaldirektor der August-Thyssen-Hütte in Duisburg und später bei Krauss-Maffei in München.[Mueller 1] Der SS-Standartenführer Constantin Canaris war der Neffe von Wilhelm Canaris.[2]Wilhelm Canaris als Schüler, 1905

Wilhelm Canaris war seit 1919 mit der Industriellentochter Erika Waag verheiratet. Das Ehepaar hatte zwei Töchter, Eva (* 1923) und Brigitte (* 1926). Eva musste wegen einer geistigen Behinderung die Volksschule verlassen und lebte dann in den von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel bei Bielefeld. Seine Tochter Brigitte wurde später ins Internat geschickt. Mit seiner kunstsinnigen und musischen Frau soll Canaris keine Gemeinsamkeiten gehabt haben. Selbst an Festtagen soll sich der Arbeitssüchtige in Arbeit gestürzt haben.

Marinezeit bis zum Ersten Weltkrieg (1905–1914)

Canaris als Seekadett, 1905Obwohl vorher niemals ein Mitglied der Familie Berufsoffizier war, wollte Wilhelm Canaris bereits früh diesen Beruf ausüben. Sein kaisertreuer und nationalliberaler Vater Carl war Oberleutnant der Reserve. Er wollte, dass sein Sohn zur Kavallerie ging. Canaris hingegen wollte zur Kaiserlichen Marine. Seit einem Griechenland-Besuch 1902 war er vom griechischen Seehelden Konstantin Kanaris begeistert. Um seinen Sohn von der Idee abzubringen, zur Marine zu gehen, bekam Canaris mit 15 Jahren von seinem Vater ein Pferd geschenkt. Canaris wurde ein begeisterter Reiter und ritt bis zum Lebensende. Der Vater zwang ihn, sich als Offiziersanwärter beim Königlich Bayerischen 1. Schwere-Reiter-Regiment „Prinz Karl von Bayern“ in München anzumelden. Carl Canaris verstarb 1904 im Alter von 52 Jahren an einem Schlaganfall. Auguste Canaris meldete ihren Sohn Wilhelm 1905 bei der Seekadetten-Annahme-Kommission in Kiel an, noch bevor Wilhelm das Abitur bestanden hatte.SMS Stein, 1893

Canaris trat am 1. April 1905 als Seekadett in die Kaiserliche Marine ein. Seine Mutter musste vorher den damals üblichen Verpflichtungsschein unterschreiben, in dem sie verbindlich zusagte, 4800 Mark für die ersten vier Jahre der Marinelaufbahn aufzubringen. Mit 50 anderen Seekadetten wurde er auf der Kreuzerfregatte SMS Stein ausgebildet. Nach einer etwa einjährigen Ausbildung an Bord der Stein folgten 18 Monate Ausbildung des am 7. April 1906 zum Fähnrich zur See ernannten Canaris an der Marineakademie. Ein Ausbilder bescheinigte ihm dort in der Personalakte:[Höhne 1]

Im Oktober 1907, nach erfolgtem Fahneneid, wurde Canaris an Bord des Kleinen Kreuzers SMS Bremen versetzt. Der Kommandant der Bremen, Kapitän zur See Alberts, schrieb in der Personalakte im November 1907:[Höhne 2]„Theoretisch sehr gut begabt, von eisernem Fleiße.“

1908 half Canaris dem Kommandanten der Bremen, ein V-Mann-System in Argentinien und Brasilien aufzubauen. Dabei kam ihm zugute, dass er sehr schnell die spanische Sprache erlernte. Neben Spanisch sprach Canaris auch gut Englisch, ferner Französisch leidlich und etwas Russisch. Die Bremen gehörte 1909 zur internationalen Blockadeflotte, welche die Küste Venezuelas blockierte. Canaris, der am 28. September 1908 zum Leutnant zur See ernannt wurde, wurde Adjutant der Bremen und bewährte sich bei den Verhandlungen derart, dass er vom venezolanischen Präsidenten und General Juan Vicente Gómez mit dem Bolivar-Orden V. Klasse ausgezeichnet wurde. Die SMS Bremen nahm im September 1909 mit drei anderen deutschen Kriegsschiffen an der rund 1000 Schiffe umfassenden Parade zur 300-Jahr-Feier von New York auf dem Hudson River teil. Im Januar 1910 wurde Canaris Zweiter Wachoffizier auf dem Torpedoboot SMS V 162. Im Juni 1910 wurde Canaris als Kompanie- und Wachoffizier auf das Torpedoboot SMS S 145 versetzt. Wegen eines Lungenspitzenkatarrhs wurde er für ein halbes Jahr in Erholungsurlaub geschickt. Die Beförderung zum Oberleutnant zur See erfolgte am 29. August 1910. Nach der Rückkehr an Bord von S 145 urteilte sein Kommandant in der Personalakte:[Höhne 3]„Er ist von kleiner Figur, sehr bescheiden und zurückhaltend, so daß man einige Zeit braucht, ihn kennen zu lernen. Sehr tüchtig und gewissenhaft. Er verspricht, ein guter Offizier zu werden, sobald er etwas mehr Zuversicht und Selbstvertrauen bekommen hat.“

Im Dezember 1911 erfolgte die Versetzung von Canaris auf den Kleinen Kreuzer SMS Dresden. Wegen des Zweiten Balkankrieges wurde die Dresden in das östliche Mittelmeer befohlen. Canaris erhielt den Spezialauftrag, an Land die Bauarbeiten an der Bagdadbahn zu beobachten. Im September 1913 wurde er Adjutant von Fregattenkapitän Fritz Lüdecke, dem Kommandanten der Dresden. Ende 1913 wurde die Dresden an die Ostküste Mexikos geschickt, um deutsche Bürger während des dortigen Bürgerkriegs zu schützen. Die Dresden nahm Deutsche und Bürger anderer Staaten an Bord. Zeitweise waren unter anderem 2000 US-amerikanische Bürger auf der Dresden einquartiert. Am Ende des Bürgerkrieges im Juli 1914 brachte die Dresden den gestürzten Präsidenten und General Victoriano Huerta nach Jamaika. Canaris bewährte sich während dieser Zeit als Dolmetscher. Am 28. Juli 1914, vier Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, erhielt die im Hafen von Port-au-Prince auf Haiti liegende Dresden die Order, einen Heimathafen anzulaufen. Drei Tage später kam der Befehl, einen Kreuzerkrieg im Atlantik zu führen.„Für den Spezialdienst auf Torpedobooten hat er Geschick und sicheren Blick bewiesen, er eignet sich zur späteren Verwendung als Kommandant eines Bootes.“

Auf SMS Dresden im Ersten Weltkrieg (1914–1915)

Die Dresden steuerte nach Ausbruch des Krieges die Gewässer vor Argentinien an, um Kreuzerkrieg zu führen. Um Argentinien zu erreichen brauchte die Dresden Kohle. Canaris kontaktierte per Funk Kaufleute in Argentinien und Brasilien, die er von früheren Fahrten her kannte, um Kohle zu organisieren. Am 10. August 1914 konnte die Dresden in einer Bucht bei Jericoacoara (Brasilien) 570 Tonnen Kohle vom deutschen Frachtschiff Corrientes übernehmen. Die Dresden versenkte vor Argentinien zwei britische Frachter und hielt drei weitere an. Die letzteren wurden freigegeben, da sie Ladung für neutrale Staaten an Bord hatten. Als V-Leute von Canaris meldeten, dass Kriegsschiffe der Royal Navy im Anmarsch seien, wich die Dresden in den Pazifik aus, um sich dort mit dem Geschwader von Vizeadmiral Maximilian von Spee zu treffen. Canaris konnte diesem Geschwader über seine V-Leute in Chile und Argentinien einen feindlichen Flottenaufmarsch melden. Beim Seegefecht bei Coronel (Chile) konnte das deutsche Geschwader aus einem britischen Schiffsverband zwei von vier britischen Schiffen versenken. Es war die erste Seeschlacht des Ersten Weltkrieges und die erste Niederlage der Royal Navy nach der Schlacht bei Plattsburgh 1814 gegen die USA. Canaris wurde für seine Aufklärungsleistungen mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet. Canaris schrieb seiner Mutter nach der Schlacht:[Höhne 4]SMS Dresden vor New York

Das deutsche Geschwader steuerte die Falklandinseln an, um den Flottenstützpunkt Port Stanley zu zerstören. Dort kam es am 8. Dezember zum Seegefecht bei den Falklandinseln mit weit überlegenen britischen Verbänden. Vier deutsche Kriegsschiffe wurden versenkt, nur die Dresden konnte entkommen. Nach der Schlacht floh die SMS Dresden in den Pazifik. Sie versteckte sich vor fast der gesamten britischen Flotte im Südatlantik in einer unzugänglichen Bucht von Südchile, die nicht kartographiert war. Durch das von Canaris aufgebaute Netz von V-Leuten wurden ständig Berichte über britische Flottenbewegungen geliefert. Am 18. Januar 1915 konnte die Dresden Kohlen vom Frachter Sierra Cordoba übernehmen. Die Dresden versenkte am 27. Februar das britische Segelschiff Conway Castle. Am 8. März konnte sie noch einmal dem britischen Panzerkreuzer Kent entkommen. Da die Kohle bis auf 80 Tonnen verbraucht war und zudem die Munition verschossen war, fuhr die Dresden am 9. März in die Cumberland-Bucht der Robinson-Crusoe-Insel (damals Isla Más a Tierra) die zum neutralen Chile gehörte, um das Schiff internieren zu lassen. Am 14. März wurde die kampfunfähige Dresden von drei britischen Kriegsschiffen unter Verletzung der Neutralität Chiles beschossen. Canaris wurde mit einer Barkasse zum Kleinen Kreuzer HMS Glasgow geschickt, um Zeit zu gewinnen, denn der Kommandant bereitete die Selbstversenkung vor.„Die Friedensaussichten sind wohl noch immer gering. Es wird wohl noch lange dauern, bis England erledigt ist.“

Nach der Selbstversenkung wurde Canaris mit den anderen Besatzungsmitgliedern auf der Insel Quiriquina bei der mittelchilenischen Stadt Concepción interniert. Am 3. August 1915 floh Canaris aus dem nur schlecht bewachten Internierungslager. Bei der Flucht Richtung Argentinien erhielt er Hilfe von Chilenen deutscher Abstammung. Mit einem Pferd überquerte er allein die Kordilleren. Von Buenos Aires fuhr er, als chilenischer Staatsbürger Reed Rosas getarnt, mit dem niederländischen Frachter Frisia nach Amsterdam. Seine Tarnung war so perfekt, dass Abwehroffiziere der Royal Navy bei der Kontrolle während der Zwischenstation Plymouth keinen Verdacht schöpften. Am 4. Oktober 1915 erreichte er Hamburg und erstattete wenig später dem Admiralstab Bericht über die Fahrt der Dresden.SMS Dresden mit weißer Fahne im März 1915

Als Geheimagent in Spanien im Ersten Weltkrieg (1915–1916)

Canaris wurde am 30. November 1915 nach Spanien beordert. Er sollte dort eine Nachschuborganisation für die im westlichen Mittelmeer operierenden U-Boote aufbauen und über V-Leute Informationen über feindliche Schiffe beschaffen. In Spanien führte er unter seinem Tarnnamen Reed Rosas ein Agentenleben. Canaris baute in den spanischen Küstenstädten ein Netz von V-Leuten für den Marine-Nachrichtendienst auf, wobei ihm die deutschfreundliche Stimmung in Spanien zugutekam. Canaris konnte eine Nachschuborganisation mit spanischen Schiffen aufbauen, die ab Frühjahr 1916 deutsche U-Boote mit Nachschub versorgte. Canaris bat um die Versetzung zur Torpedowaffe. Am 21. Februar 1916 verließ er wieder als Chilene Reed Rosas getarnt Madrid, um über Frankreich und Italien in die Schweiz zu reisen. Kurz vor der Schweizer Grenze wurde er verhaftet, da Funksprüche durch den französischen Geheimdienst entschlüsselt wurden. Anscheinend ist er aus der Haft in Genua entflohen, wobei genaue Belege fehlen. Canaris kehrte nach Spanien zurück. Am 1. September wurde Canaris bei Cartagena unter dramatischen Umständen vom deutschen U-Boot SM U 35 abgeholt. Canaris konnte mit zwei anderen Offizieren von einem kleinen Segelschiff auf U 35 überwechseln. Dies gelang, obwohl das französische U-Boot Opale und ein französischer Hilfskreuzer in der Bucht nach Canaris und dem U-Boot suchten. Ein französischer V-Mann in der deutschen Botschaft hatte die Information an den französischen Geheimdienst gemeldet.

U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg (1916–1918)

Am 24. Oktober 1916 wurde Wilhelm Canaris mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse für seinen Einsatz in Spanien ausgezeichnet und der U-Boot-Inspektion zugeteilt. Nach der Ausbildung zum U-Boot-Kommandanten wurde er am 16. November 1916 zum Kapitänleutnant befördert und dem Führer der Unterseeboote im Mittelmeer als U-Boot-Kommandant zugeteilt. Der Leiter der U-Schule, Korvettenkapitän Theodor Eschenburg, stellte im Gesamturteil fest:[Höhne 5]

Im U-Boot-Einsatzstab in Kotor in der Adria wurde er zunächst mit Adjutanten- und Admiralstabsarbeiten betraut. Er erhielt am 28. November 1917 das Kommando über das Minen-U-Boot SM UC 27.[3] Wenig später erhielt er stellvertretend das Kommando über SM U 34.„Eignet sich besonders gut als Kommandant eines großen U-Bootes bzw. U-Kreuzers.“

Am 19. Januar 1918 lief U 34 in Richtung westliches Mittelmeer aus. Die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes erfolgte am 30. Januar. Er versenkte den 7293-BRT-Frachter Maizar und überstand einen Wasserbombenangriff britischer Kriegsschiffe. Bis zur Rückkehr am 16. Februar nach Kotor konnte U 34 zwei weitere Schiffe versenken. Sein Vorgesetzter, Korvettenkapitän Rudolf Ackermann, meldete:[Höhne 6]

Im Mai 1918 fuhr er nach Kiel, um dort SM UB 128 zu übernehmen. Der erste Überführungsversuch von UB 128 wurde abgebrochen, da ein Besatzungsmitglied wegen seines Blinddarms ins Krankenhaus musste. Auf der Rückfahrt nach Kiel gab es schwere technische Probleme, wobei einmal das U-Boot fast gesunken wäre. Bei einem zweiten Versuch wurde UB 128 zwischen der norwegischen Küste und der Einfahrt in den Atlantik von einem britischen Torpedo knapp verfehlt.[Mueller 2] Näheres über den Torpedo-Angriff auf UB 128 ist nicht bekannt. Am 21. August wurde der französische Kohlefrachter Champlain im Atlantik torpediert und danach mit dem U-Boot-Geschütz beschossen.[Mueller 3] Der französische Kapitän wurde gefangen genommen und der Frachter von einem Sprengkommando versenkt. Mit UB 128 erreichte er am 4. September endlich Kotor.„Die Unternehmung ist sachgemäß und mit gutem Erfolg durchgeführt worden. Die Leistungen sind unter Berücksichtigung dessen, daß der Kommandant zum erstenmal ein großes Boot führt, besonders anzuerkennen.“

Als der Verbündete Österreich-Ungarn als Staat im Oktober zusammenbrach, musste die deutsche U-Boot-Flottille ihren Stützpunkt in der Adria räumen. Zehn nicht einsatzfähige U-Boote wurden versenkt und die Anlagen in Pula und Kotor gesprengt. UB 128 fuhr mit 15 anderen U-Booten Richtung Kiel. Am Abend des 8. November versuchte Canaris die Absperrung der Straße von Gibraltar durch amerikanische und britische Kriegsschiffe zu durchbrechen.[Mueller 4] Dabei wurde UB 128 von starken Scheinwerfern, welche auf der spanischen Seite der Meerenge standen, erfasst und entdeckt. Das U-Boot wurde mit sieben Wasserbomben angegriffen. Die beiden Tiefenruder fielen aus, und UB 128 sackte 60 m tief ab. Das U-Boot konnte abgefangen werden und nach dem Davonfahren des Angreifers wieder auf Sehrohrtiefe gehen. Erst am nächsten Morgen konnte das U-Boot die Sperre doch noch überwinden. Am 12. November erreichte Canaris auf See ein Funkspruch über einen Waffenstillstand des Deutschen Reichs.

Aktiver Kampf gegen die Republik (1918–1921)

Kurz nach der Ankunft der U-Boote in Kiel hielt der Sozialdemokrat und Gouverneur von Kiel, Gustav Noske, eine Rede, in der er die Marinesoldaten über die Lage im Deutschen Reich informierte. Danach erfolgte die Außerdienststellung der U-Boote. Canaris wurde von der Marine zum Verbindungsoffizier von Gouverneur Noske ernannt. Er hatte sich schon kurz nach der Ankunft einem Kreis von extrem rechten republikfeindlichen Marineoffizieren um Korvettenkapitän Wilfried von Loewenfeld angeschlossen. Canaris wurde bald einer der engsten Mitarbeiter von Loewenfelds.[Mueller 5]

Als es in Berlin zum Spartakusaufstand der Spartakisten kam, befand sich Canaris in Berlin, wo Noske inzwischen im Kabinett Volksbeauftragter für Heer und Marine war. Canaris erhielt von Noske den Auftrag, Kontakt zum Stab der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, die zu den Freikorps gehörte, zu halten. Bei der Division bekam er Kontakt mit Hauptmann Waldemar Pabst, welcher Erster Generalstabsoffizier der Division war. Bei den nun folgenden Kämpfen ab dem 11. Januar 1919 gegen die Spartakisten in Berlin befand sich Canaris an vorderster Front. Bei diesen Kämpfen gewannen die regulären Truppen gegenüber den Spartakisten sofort die Oberhand und brachten die Stadt unter Kontrolle. Am 15. Januar wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Freikorpsmitgliedern auf Befehl von Pabst erschossen. Wo sich Canaris zum Zeitpunkt der Morde aufhielt, ist nicht feststellbar.[Mueller 6]

Am 3. Februar 1919 erreichte Canaris bei Noske die Genehmigung zur Aufstellung der 3. Marine-Brigade in Kiel. Canaris sorgte dafür, dass Loewenfeld deren Kommandeur wurde.[Mueller 7]

Als die Nationalversammlung in Weimar am 6. Februar die Beratungen aufnahm, befand sich Canaris dort, um für die Armee Einfluss zu nehmen. Dabei trat seine chamäleonhafte Begabung zu Tage, mit der er sich jedem Gesprächspartner scheinbar anpassen konnte. Als am 15. Februar das Reichsmarineamt, kurz darauf in Admiralität und 1920 in Marineleitung umbenannt, gegründet wurde, war Canaris einer der Mitarbeiter.

Er wurde, auf Veranlassung von Pabst, im Mai 1919 zum Beisitzer des Kriegsgerichts, vor dem sich die der Morde an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angeklagten Freikorpsmitglieder verantworten sollten. Canaris probte vorher mit den Angeklagten im Moabiter Gefängnis den Prozess, um die Spuren zu höheren Verantwortlichen wie Pabst zu verschleiern. Ein Großteil der Beschuldigten wurde von diesem Gericht freigesprochen. Nur zwei Angeklagte wurden zu Freiheitsstrafen von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Am 17. Mai holte Canaris, als Oberleutnant Lindemann getarnt, den zu 2 Jahren und 4 Monaten verurteilten Oberleutnant Kurt Vogel aus dem Gefängnis und ermöglichte ihm die Flucht. Trotzdem wurde Canaris nur für vier Tage im Moabiter Gefängnis inhaftiert. Seine Haft wurde umgewandelt in eine Ehrenhaft im Berliner Schloss, dem Stabsquartier der 3. Marinebrigade. Wenig später wurde Canaris freigesprochen von Kriegsgerichtsräten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, also von der Division, die hinter den Morden steckte. Angeblich sei Canaris zur Tatzeit gar nicht in Berlin gewesen.

Reichswehrminister Noske versetzte Canaris nun in seinen persönlichen Stab. Nach Chefadjudant Oberst Erich von Gilsa war Canaris der zweitwichtigste Mitarbeiter von Noske. Canaris bearbeitete dort als Marineoffizier Fragen, welche die Marinebrigaden betrafen. Als 1920 die Freikorps aufgelöst werden sollten, planten rechte Kreise um den Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp einen Putsch. Am Vorabend des Kapp-Putsches am 12. März wurde Vizeadmiral Adolf von Trotha mit Canaris ins Lager der Marinebrigade in Dallgow-Döberitz zu deren Kommandanten Hermann Ehrhardt geschickt, um diesen vom Putsch abzuhalten. Obwohl beide die Marinebrigade abmarschbereit antrafen, meldete Canaris Noske „keinerlei Anzeichen für Putschabsichten“. Schon kurz nach Mitternacht begann der Putsch. Canaris schlug sich wie die meisten Marineoffiziere sofort auf die Seite der Putschisten, während sein Vorgesetzter Noske zusammen mit dem Chefadjutanten Gilsa floh. Canaris rechtfertigte dies später damit, dass er vor der Wahl gestanden habe, Noske oder der Truppe zu folgen. Durch einen Generalstreik brach der Putsch schnell zusammen. Wenige Tage lang befand sich Canaris in einer Zelle des Berliner Polizeipräsidiums. Als eine Kommission im Reichswehrministerium den Putsch untersuchte, blieb Canaris ungeschoren, da eine Teilnahme an den Vorbereitungen des Putsches nicht nachweisbar war. Der neue Reichswehrminister Otto Geßler ließ Canaris und die meisten anderen Offiziere aus der früheren Umgebung von Noske versetzen.

Am 24. Juni 1920 wurde Canaris erst Zweiter und wenig später Erster Admiralstabsoffizier beim Kommando der Marinestation der Ostsee.[Mueller 8] Canaris beschaffte Material und Waffen aus versteckten Lagern für die Ausstattung der neuen Marine. Um Geld zu beschaffen, fädelte er den Verkauf überzähliger Waffen und Geräte über Dänemark ein. Canaris war Verbindungsmann zur rechtsradikalen Terrororganisation Organisation Consul (O.C.), die vom wegen Hochverrats gesuchten untergetauchten Ehrhardt geführt wurde. Die Mitglieder der OC wurden mit Geldern aus den illegalen Waffengeschäften bezahlt. Auch mit Waffen und Ausrüstung wurde die Terrororganisation versorgt. Auch als die O.C. immer mehr politische Morde an Politikern des Reichs, darunter dem Reichsaußenminister Walther Rathenau und dem ehemaligen Reichsfinanzminister und deutschem Erstunterzeichner des Waffenstillstands von Compiègne, Matthias Erzberger, beging, beendete Canaris die Zusammenarbeit nicht.Canaris (zweite Reihe, zweiter von rechts) mit anderen Mitarbeitern der Marinestation der Ostsee 1923

Militärpolitische Geheimoperationen (1921–1929)

Im Jahr 1921 wurde Wilhelm Canaris von seinem Vorgesetzten Korvettenkapitän Ernst Meusel wie folgt beurteilt:[Mueller 9]

Im Juni 1923 wurde Canaris Erster Offizier auf dem Kleinen Kreuzer Berlin unter dem Kommando Wilfried von Loewenfeld. An Bord der Berlin lernte er den Seekadetten Reinhard Heydrich kennen, welcher von Juli 1923 bis März 1924 an Bord der Berlin war. Canaris hatte ein Faible für Einzelgänger, und er fand Gefallen an dem bei anderen Marinesoldaten unbeliebten Heydrich, da dieser ein arrogantes und selbstgefälliges Auftreten hatte. Bald verbrachte Heydrich viel Zeit im Hause von Canaris und musizierte mit Erika Canaris, während Canaris kochte.„Mit zielbewußter unermüdlicher Arbeitskraft, umsichtigem und klarem Urteil, energischem und doch bescheidenem Auftreten, sicherer und vorausschauender Organisationsgabe hat er unter den schwierigen Verhältnissen an den Erfolgen im Wiederaufbau der Manneszucht und der Lösung aller militärischen Aufgaben und Bestrebungen des Stationskommandos hervorragenden Anteil.“

Im Mai 1924 wurde er in geheimer Mission nach Osaka in Japan entsandt. Dort sollte er sich über den Stand des dortigen, von deutschen Experten geplanten und durchgeführten U-Boot-Baus informieren. Der am 1. Januar 1924 zum Korvettenkapitän ernannte Canaris war in der Reichsmarine so unzufrieden, dass er am 15. Januar 1925 den Dienst quittieren wollte. Canaris legte seinem Entlassungsgesuch auch ein marineärztliches Gutachten bei, welches ihm eine Dienstuntauglichkeit attestierte. Der Stationschef der Marinestation der Ostsee, Kapitän zur See Ernst Freiherr von Gagern, schrieb Canaris einen fünf Seiten langen sehr persönlichen Brief, um Canaris umzustimmen.[Mueller 10] Canaris zog sein Gesuch zurück.

Am 4. Oktober übernahm er bei der Marineleitung in Berlin als Leiter das Dezernat für Mobilmachungsvorarbeiten. Die Schreibtischarbeit scheint Canaris nicht behagt zu haben, seine Stärke war der persönliche Kontakt zu Menschen. Sein Vorgesetzter Kapitän zur See Arno Spindler notierte in der Personalakte:[Höhne 7]

Als im Januar 1925 in Spanien Verhandlungen über den Bau von U-Booten nach deutschen Plänen anstanden, reiste Canaris mit dorthin. Canaris sollte in Spanien auch ein neues Netz von V-Männern aufbauen. Dabei reaktivierte er teilweise seine V-Leute aus dem Ersten Weltkrieg. In den nächsten Jahren reiste Canaris wiederholt wegen der geheimen Rüstungszusammenarbeit und zum Aufbau eines Agentennetzes nach Spanien. Dabei kam es zu Kontakten bis in höchste Staatskreise, unter anderem traf er mit König Alfonso XIII. zusammen. Er vermittelte auch Kredite für eine spanische Werft, welche in die U-Boot-Baupläne involviert war. Canaris fungierte als eine Art inoffizieller Marineattaché. Dabei kamen ihm seine hervorragenden Spanischkenntnisse und seine Vorliebe zur spanischen bzw. iberospanischen Kultur zugute.„Ich hatte den Eindruck, daß ihm diese Art reiner Schreibtischarbeit, die zu einem großen Teil im Sichten und Zusammenfügen besteht, nicht liegt.“

Am 23. Januar 1926 war Canaris vor den Untersuchungsausschuss für die Schuldfragen des Weltkrieges in Berlin geladen. Dieser Untersuchungsausschuss untersuchte u. a. die revolutionären Vorgänge in der Marine in den Jahren 1917 und 1918, ferner die Dolchstoßlegende. Bei seiner Aussage behauptete Canaris u. a.[Mueller 11]Canaris als Korvettenkapitän, 1924–1931

Canaris äußerte zahlreiche weitere Lügen der deutschen rechtsradikalen Marinekreise. Während seiner Aussage wurde Canaris wiederholt durch Gelächter und Zwischenrufe unterbrochen. Nach der Aussage rückte Canaris wie während des Prozesses um die Morde an Luxemburg und Liebknecht in den Blickpunkt der linken und militärkritischen Presse. Reichswehrminister Geßler bzw. das Ministerium dementierte bis zu seinem Sturz mehrfach die Beteiligung von Canaris an der Befreiung von Kurt Vogel und an der geheimen Unterstützung der Organisation Consul mit Geld und Waffen. Zeitweise war Canaris Feindbild Nr. 1 für die linke Presse. Insbesondere Die Weltbühne berichtete über Canaris. In der Weltbühne gab es Artikel mit Überschriften wie Das Geheimnis um Canaris, Canaris an der Ostsee, Canarisfilm und Völkerbundtheater und Das Märchen von den Canarischen Inseln. Die Weltbühne schrieb u. a. im September 1927:[Höhne 8]„Die Flotte war innerlich gesund. Der Keim des Aufruhrs wurde von außen hineingetragen.“

Als 1927 Reichswehrminister Geßler wegen des Skandals um die geheimen Rüstungsgeschäfte zurücktreten musste, kam die Beteiligung von Canaris an diesen Geschäften zur Sprache. Canaris blieb bis Ende 1927 im Fokus der Presse.„Wir haben gezeigt, daß es immer ein Mann war, der die Verbindung aufrechterhielt und der vor allen Dingen die Auszahlung von Staatsgeldern an rechtsradikale Organisationen veranlaßte: der Korvettenkapitän Canaris.“

Die Laufbahn und Arbeit von Canaris scheint aber von derartigen Presseberichten nicht gestört worden zu sein. Am 1. Oktober 1926 wurde er Referent beim Stab des Chefs der Marineleitung. Die meiste Zeit verbrachte Canaris in Spanien, um die geheime Rüstungszusammenarbeit zu verstärken. Trotz der jahrelangen intensiven Bemühungen von Canaris und anderen Deutschen kam es wegen politischer und industriepolitischer Verwicklungen nur zum Bau eines U-Boots in Spanien. Die spanische Marine stellte der deutschen Marine immerhin eigene U-Boote für Versuche und Manöver zur Verfügung. Anfang 1928 handelte er mit General Jesus Bazan, dem Chef der spanischen Sicherheitspolizei Jefe de la Seguridad, ein Geheimabkommen über die Zusammenarbeit der Polizei im Reich und Spanien aus. Dieses Geheimabkommen wurde am 17. Februar 1928 unterschrieben. Im Mai war Canaris in Argentinien wegen Gesprächen über eine Rüstungszusammenarbeit von Argentinien mit Spanien und dem Reich im Hintergrund tätig. Erst als im April 1931 in Spanien die Republik ausgerufen wurde, fand die Zusammenarbeit mit Spanien vorerst ihr Ende.

An Bord der Schlesien (1929–1934)

Um Wilhelm Canaris aus der politischen Schusslinie zu nehmen, wurde er am 22. Juni Erster Offizier auf dem Linienschiff Schlesien. Anfangs durfte Canaris noch weiter geheime Kontakte nach Spanien pflegen. Als dann schwere Fehler bei der Geheimhaltung der Zusammenarbeit mit Spanien durch die gerade geschaffene Abwehr aufgedeckt wurden, verbot der neue Marinechef Admiral Erich Raeder im Mai 1929 jede weitere politische Sonderaufgabe für Canaris. Sein Vorgänger Admiral Hans Zenker hatte wegen der Lohmann-Affäre, in die auch Canaris verwickelt war, zurücktreten müssen. Trotzdem erfolgte die Beförderung von Canaris zum Fregattenkapitän am 1. Juni 1929.Linienschiff Schlesien

Am 29. September 1930 wurde er zum Chef des Stabes beim Kommando der Marinestation der Nordsee ernannt. 1931 kam im Gerichtsverfahren wegen Landesverrats gegen den Journalisten Berthold Jacob, aufgrund dessen Artikel über Reichswehr und rechtsradikale Organisationen, erneut die Beteiligung von Canaris an der Flucht des Luxemburg-Mörders Vogel zur Sprache. Wieder konnten die Tatsachen vertuscht werden, und das Reichswehrministerium gab zum wiederholten Male eine Ehrenerklärung für Canaris ab. In Kiel erfolgte am 1. Oktober 1931 die Beförderung zum Kapitän zur See. Am 29. September 1932 wurde er Kommandant des Linienschiffes Schlesien.

Ab 1932 scheint Canaris immer mehr von Adolf Hitler und seinen Ideen angezogen worden zu sein. Er galt als begeisterter Nationalsozialist. Diese Einschätzung beruht hauptsächlich auf Nachkriegsäußerungen von Conrad Patzig, dem Vorgänger von Canaris als Abwehrchef, und Werner Best, später zeitweise Chef der Hauptabteilung I (Recht, Personal, Verwaltung) im Reichssicherheitshauptamt. Überliefert ist ferner ein Bericht vom Befehlshaber der deutschen Linienschiffe Max Bastian vom 1. November 1934:[Höhne 9]

„Hervorheben muß ich das unermüdliche Bestreben des Kapitän z.S. Canaris, im zweiten Jahr durch persönliche Vorträge seine Besatzung mit dem Gedankengut der nationalen Bewegung und den Grundsätzen des staatlichen Aufbaus des neuen Reiches vertraut zu machen.“

Im Banne Hitlers (1934–1937)

Am 29. September 1934 erfolgte die Versetzung nach Swinemünde als Festungskommandant. Mit diesem Posten war Wilhelm Canaris laut den meisten Biografien und Arbeiten, die sich mit Canaris beschäftigen, in einer Karrieresackgasse gelandet, unter anderem weil der Marinechef Erich Raeder, seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Reichswehrminister Noske, ein Gegner von Canaris gewesen sein soll. Die Biografie von Michael Mueller, aus dem Jahr 2006, widerspricht dieser Sichtweise.[Mueller 12] Mueller zitiert einen persönlichen und im vertraulichen Ton gehaltenen Brief von Raeder an Canaris vom 11. Oktober 1934. Raeder schreibt u. a.[Mueller 13]

Am 2. Januar 1935 wurde Canaris zum Nachfolger von Kapitän zur See Conrad Patzig als Chef der deutschen Abwehr bestimmt. Die auf Nachkriegsäußerungen von Patzig zurückgehende Behauptung, dies sei auf Patzigs eigenen Vorschlag hin geschehen, scheint damit widerlegt; zumindest aber überschätzte Patzig seinen Einfluss auf die Ernennung. Schon in seinen Beurteilungen 1933 und 1934 hatte sein Vorgesetzter Max Bastian in der Rubrik „Für welche besonderen Stellen geeignet“ erstens Marineattaché und zweitens Reichswehrministerium (zunächst als Abteilungsleiter – Abwehrabteilung) geschrieben. Bei der Amtsübernahme warnte Patzig Canaris eindringlich vor der SS. Dieser soll geantwortet haben:[Höhne 10]„Ich habe immer den Plan gehabt, Sie wenn irgend möglich in die Stellung als Chef der Abwehrabteilung zu bringen. Leider waren die Verhältnisse bei dieser vor dem 1.10 noch nicht klar zu übersehen. Nun haben sie sich aber so entwickelt, daß ein Wechsel in der Leitung noch im Laufe dieses Winterhalbjahres, voraussichtlich um den 1. Januar herum, vom Minister verfügt ist. Der Minister hat meinen Vorschlag, daß Sie die Stellung übernehmen, gebilligt.“

Anfangs hatte es Canaris schwer, sich in der Abwehr und der gesamten Wehrmacht Geltung zu verschaffen. Dabei dürfte seine Größe von etwa 1,60 m, sein unmilitärisches Auftreten, seine zurückhaltende Art, sein leichtes Lispeln und sein müder Blick eine Rolle gespielt haben.„Seien Sie ganz beruhigt, mit diesen Jungens werde ich schon fertig.“

Von Anfang an gab es Probleme mit der SS, genauer mit dem SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, dem Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes und des Sicherheitsdienstes (SD). Die SS wollte von Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft eine einheitliche Organisation, welche Geheimpolizei und Geheimdienst unter der Führung der SS vereinigte. Canaris und Heydrich wohnten in Berlin-Steglitz beide zunächst in der Döllestraße.[4] Beide hatten sich zwölf Jahre nicht gesehen. Ihre Familien pflegten in den nächsten Jahren engen gesellschaftlichen Umgang. Später in Berlin-Schlachtensee grenzten beider Grundstücke aneinander. Im Hause Heydrich spielten in einem Streichquartett Heydrich Erste und Erika Canaris Zweite Geige. Lina Heydrich hörte zu, Canaris war hingegen meist abwesend oder kochte. Beide waren Einzelgänger, denen menschliche Beziehungslosigkeit, ja unüberwindbare Distanz zur Umwelt nachgesagt wurde. Ab 1936 kam es morgens häufig zu gemeinsamen Ausritten im Berliner Tiergarten, an denen auch häufig der SS-Führer Werner Best, der im Frühjahr 1940 durch Walter Schellenberg ersetzt wurde, teilnahm. Trotz des engen Umgangs miteinander scheinen sich beide regelrecht belauert zu haben. Beide Geheimdienstchefs hatten Informanten im anderen Dienst. Typisch für Heydrich scheint der folgende Ausspruch über Canaris gegenüber SS-Kameraden gewesen zu sein:[Höhne 11]

Schellenberg behauptete nach dem Krieg, dass beide sich gegenseitig mit Belastungsmaterial völlig in der Hand gehabt hätten. So konnte keiner etwas gegen den anderen unternehmen, da er sich sonst selbst in Gefahr gebracht hätte.[5] So soll Canaris Akten über eine nichtarische Großmutter des Rivalen gehabt haben, während Heydrich Material über Widerständler in der Abwehr sammelte. Der familiäre Kontakt beider Familien riss nie ab. So verbrachten die Familien von Canaris und Heydrich noch die Jahreswende 1941/42 zusammen auf Heydrichs Jagdgut Stolpshof.„Der spioniert, der schnüffelt überall herum!“

Der Kontakt von Canaris zu anderen SS-Mitarbeitern, insbesondere zu Best, war anfangs sehr eng. Mit Best traf sich Canaris bis Ende 1939 zeitweise täglich. SD und Abwehr luden sich gegenseitig zu ihren Tagungen ein.

In einer Vereinbarung vom 17. Januar 1936 zwischen Wehrmacht und SS wurde die militärische Spionage und Gegenspionage auf Betreiben von Canaris vorerst geregelt. Die Vereinbarung wurde von Canaris und Best unterzeichnet. Die Zuständigkeit von Spionage und Gegenspionage blieb bei der Abwehr der Wehrmacht. Die Abwehr erhielt auch die Zuständigkeit für die Spionageabwehr in der SS-Verfügungstruppe, deren Abwehrabteilung wurde der Abwehr unterstellt.

Am 1. Mai 1935 erfolgte die Ernennung zum Konteradmiral. Canaris begann einen gewaltigen personellen Aufbau der Abwehr. Unter den neuen Mitarbeitern waren viele ehemalige Freikorpsmitglieder bzw. Mitglieder der Terrororganisation O.C. Viele neue Mitarbeiter kannte Canaris persönlich aus seiner Zeit in Berlin. Es wurden sowohl Nationalsozialisten als auch Gegner derselben rekrutiert. Personen, die der SPD oder weiter links stehenden Parteien nahestanden, wurden nicht angeworben. Höchstens 50 der 13.000 Offiziere, Beamten und Angestellten der Abwehr leisteten später aktiv Widerstand gegen die Nazis.[Mueller 14]

Durch die sehr unterschiedliche Zusammensetzung entstand nie ein richtiger Korpsgeist in der Abwehr. Es wurden zahlreiche V-Männer in Botschaften, Hotels usw. geworben. In Rüstungsbetrieben wurden Abwehrbeauftragte ernannt. Canaris setzte sich persönlich für das Säubern von Rüstungsbetrieben von politisch unzuverlässigen, also politisch links stehenden Personen ein. Geheimnisträger in den Betrieben sollten schärfer kontrolliert werden und deren Aktentaschen bei Verlassen der Arbeitsstelle untersucht werden, ferner sollten private Telefongespräche verboten sein. Bis Ende der 30er Jahre forderte die Abwehr bzw. Canaris immer schärfere Überwachungsmaßnahmen in Grenznähe und in Rüstungsbetrieben. Diese gingen anfangs über Forderungen und Maßnahmen der SS bzw. Gestapo hinaus.

Canaris begann eine immer enger werdende Zusammenarbeit mit Geheimdiensten in Italien und in anderen Ländern, deren Regierungen politisch rechts einzuordnen waren. Ab Dezember 1936 bekam Canaris die Zuständigkeit auf Seiten der Wehrmacht für alle Fragen der deutsch-japanischen militärischen Zusammenarbeit. Schon vorher hatte er eng mit dem japanischen Militärattaché Generalmajor Hiroshi Oshima zusammengearbeitet. Canaris gehörte im Reich anscheinend immer zu den Personen, welche eine enge Zusammenarbeit mit Japan förderten. Das Außenministerium, das Reichskriegsministerium und die Rüstungsindustrie hatten traditionell immer auf eine Zusammenarbeit mit China gesetzt. Die Zusammenarbeit mit dem japanischen Geheimdienst wurde so eng, dass Abwehrmitarbeiter 1937 an der Vernehmung des übergelaufenen sowjetischen NKWD-Chefs für den Osten, General Genrich Ljuschkow, teilnehmen durften.

Der Kontakt mit Hitler war anfangs sehr intensiv, wie beispielsweise 17 Besprechungen von Dezember 1935 bis März 1936 zeigen. Canaris stand zu dieser Zeit voll hinter Hitler und der Regierung, wie die zwei folgenden Aussprüche über Hitler zeigen:[Höhne 12]

„Er ist ansprechbar und sieht etwas ein, wenn man es ihm nur richtig vorträgt.“

Nach der Ernennung zum Abwehrchef 1935 nutzte Canaris seine exzellenten Spanischkenntnisse und baute teils persönlich in Spanien ein Spionagenetzwerk auf. Canaris gilt als Hintermann der deutschen militärischen Unterstützung Francos im Spanischen Bürgerkrieg. Als am 17. Juli 1936 der Bürgerkrieg begann, lag der Hauptteil der putschenden Truppen in Spanisch-Marokko. Da die spanische Marine republiktreu war, bat Franco das Reich um zehn Transportflugzeuge, um Truppen nach Spanien zu fliegen. Canaris erreichte nach intensiven Gesprächen vom 25. bis 26. Juli mit Hitler, Hermann Göring und Werner von Blomberg, dass am 28. Juli die Entscheidung fiel, zwanzig Ju 52 der Lufthansa nach Tétouan in Spanisch-Marokko zu entsenden. Später war Canaris mit dafür verantwortlich, dass deutsche Kampfverbände in Form der Legion Condor nach Spanien entsandt wurden.„Wer ein wirklich guter Soldat ist, der wird auch ein guter Nationalsozialist sein.“

Da die aufständischen Truppen unter Franco im Süden und Nordwesten von Spanien getrennt waren und über unzureichende Funkanlagen verfügten, liefen Meldungen anfangs über Canaris bzw. die Abwehr. Canaris nahm zur Unterstützung der Aufständischen Kontakte zum italienischen Geheimdienstchef Mario Roatta auf und traf sich Ende Oktober mit Franco in Salamanca, um über die weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Am 6. Dezember 1936 war Canaris in Rom bei der Konferenz der Stabschefs der italienischen Streitkräfte dabei, wobei die Entsendung einer Division nach Spanien beschlossen wurde.

Canaris war wiederholt in Spanien, um Konflikte zwischen Spaniern, Deutschen und Italienern zu schlichten. Canaris persönlich sorgte für Ablösung des deutschen Botschafters Wilhelm Faupel und des Kommandeurs der Legion Condor Generalmajor Hugo Sperrle, da beide mit ihrer Art die Spanier vor den Kopf stießen. Die Bombardierung von Guernica soll Canaris erschüttert haben.Canaris (links) bei der Beisetzung von Kaiser Wilhelm II. in Doorn, Niederlande, 9. Juni 1941

Die Abwehr übernahm die Gegenspionage der Legion Condor. Als Teil der Abwehr wurde die Geheime Feldpolizei (GFP) mit Beamten der Gestapo aufgestellt. In Spanien wurde eine Einheit der GFP mit 30 Mann und der Bezeichnung „S/88/Ic“ eingesetzt. Diese Einheit arbeitete eng mit dem Geheimdienst der Franco-Truppen (Servicio Informacion Policia Militar) zusammen. Einer der Schwerpunkte der Arbeit in Spanien war die Verfolgung von Deutschen, die in der Internationalen Brigade kämpften. Eine Vereinbarung mit Franco regelte die Übergabe gefangener deutscher Kämpfer der Internationalen Brigade an die GFP. Einige dieser gefangenen deutschen Kämpfer der Internationalen Brigaden wurden bereits in Spanien ermordet, die meisten wurden mit Einverständnis Spaniens ins Deutsche Reich verschleppt, um dort entweder vor den Volksgerichtshof gestellt zu werden oder sofort im KZ zu landen. Inwieweit Canaris in die Arbeit der GFP in Spanien involviert war, ist unklar, da die GFP dem lokalen Kommandanten des Ic-Bereiches unterstand, der – wenn überhaupt – lediglich Meldungen an sein vorgesetztes Kommando – häufig nur über Funk – erstattete.

Im Winter 1936/37 kam es auf Antrag von Canaris bei Heinrich Himmler zu einem Besuch von Offizieren der Abwehr und ausgesuchten Offizieren des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) im KZ Sachsenhausen.[Mueller 15] Dabei wurden die Besucher von Theodor Eicke, dem Inspekteur der Konzentrationslager, begrüßt. Die Besucher sahen u. a. gerade „zur Begrüßung“ ausgepeitschte Häftlinge. Der Lagerkommandant und weitere SS-Führer gaben freimütig Auskunft über weitere Folterungen. Laut dem Besuchsteilnehmer Friedrich Wilhelm Heinz wollte Canaris den Teilnehmern die Unmenschlichkeit der Nationalsozialisten vor Augen führen. Spätestens im Jahr 1937 scheint sich Canaris immer mehr von Hitler bzw. vom Nationalsozialismus abgewandt zu haben. Im Herbst 1937 sagte Canaris seinem Amtsvorgänger Patzig, „von oben bis unten seien sie alle Verbrecher, die Deutschland zugrunde richteten“. Auf die Frage, wie Canaris dann weiter Chef der Abwehr bleiben könne, antwortete Canaris:[Höhne 13]

„Es ist mein Schicksal geworden. Wenn ich gehe, kommt Heydrich, und dann ist alles verloren. Ich muß mich opfern.“

Helfer und Gegner Hitlers zugleich (1938–1944)

Canaris (3.v.l.) bei der Verabschiedung des südafrikanischen Verteidigungsministers Pirow, 1938Zu Jahresbeginn 1938 kam es zur Blomberg-Fritsch-Krise, die zur Entlassung des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht, Werner von Blomberg, und des Oberbefehlshabers des Heeres, Werner von Fritsch, führte. Blomberg hatte im Januar 1938 eine Frau geheiratet, die seit 1932 in Polizeiakten als Prostituierte geführt wurde. Fritsch wurde fälschlicherweise als Homosexueller denunziert. Beide Offiziere wurden daraufhin zum Rücktritt gezwungen. Hitler ergriff dabei die Chance, unliebsame, fachlich kompetente Kritiker seiner Kriegspläne loszuwerden. Canaris war einer von ganz wenigen hohen Militärs, die sich aktiv für Fritsch einsetzten und bei der Aufklärung der falschen Anschuldigungen gegen Fritsch halfen. Der Generalstabschef des Heeres Ludwig Beck hingegen erteilte ein striktes Verbot, überhaupt über die Affäre zu reden. Bei der Aufklärung kam unter anderem heraus, dass die Gestapo frühzeitig die Verwechslung von Fritsch mit einem namensgleichen Mann bemerkt hatte und diese Information nicht weitergab. Die Blomberg-Fritsch-Krise scheint der endgültige Wendepunkt von Canaris im Verhältnis zur Regierung, insbesondere zu SS und Gestapo, gewesen zu sein und führte zur Hinwendung zu Widerstandskreisen gegen Hitler im Militär. Canaris ließ nun von der Abwehr Anti-Gestapo-Material sammeln und gab dieses Material an führende Offiziere der Wehrmacht weiter.Canaris (links) beim Empfang zu Hitlers 50. Geburtstag, 1939

Am 4. Februar 1938 wurden 16 Generäle zwangspensioniert und 44 weitere versetzt. Das Kriegsministerium wurde in Oberkommando der Wehrmacht (OKW) unter Generalleutnant Wilhelm Keitel umbenannt. Canaris wurde am 7. Februar Chef der Amtsgruppe Allgemeine Wehrmachtangelegenheiten (AWA) im OKW, unter Beibehaltung der Funktion als Chef der Abwehr. Canaris war nun auch kurzzeitig für Beziehungen des OKW zu Partei, Polizei, Presse und Öffentlichkeit zuständig.

Keitel erteilte am 13. Februar 1938 Canaris den Befehl, falsche, aber glaubwürdige Nachrichten über Kriegsvorbereitungen gegen Österreich zu verbreiten, um auf Befehl von Hitler Druck auf die Regierung Österreichs aufzubauen (Anmerkung: Mitte März kam es zum Anschluss Österreichs). Diese Täuschungsaktionen wurden sofort vom Geheimdienst Österreichs durchschaut. Erstmals kam es zu einem doppelbödigen Lavieren von Canaris, als er sowohl für die nationalsozialistische Regierung arbeiten ließ als auch gleichzeitig mit dem Leiter der Zentralabteilung der Abwehr (Hans Oster) gegen die Regierung arbeitete. Canaris und Oberst Friedrich Hoßbach, Hitlers Wehrmacht-Adjutant, formulierten Forderungen, die Generaloberst Walther von Brauchitsch, der neue Oberbefehlshaber des Heeres, Hitler vorlegen sollte. Unter anderem forderte das Papier wesentliche Änderungen in der Führerstellenbesetzung der Gestapo. Dieses Papier wurde Hitler jedoch niemals durch von Brauchitsch vorgelegt. Am 1. April 1938 erfolgte die Beförderung von Canaris zum Vizeadmiral.

Nach dem Anschluss Österreichs flog Canaris am 11. März nach Wien. Er beschlagnahmte beim dortigen Geheimdienst persönlich Akten über Hitler, Göring, Himmler und Heydrich. Er kam dabei Schellenberg zuvor. Canaris machte den dortigen führenden Mitarbeitern Max Ronge und Erwin von Lahousen sofort das Angebot, zur Abwehr zu wechseln, und kam auch dabei Schellenberg zuvor. Er sagte zu Lahousen:

Lahousen wurde tatsächlich Mitarbeiter der Abwehr und bald auch ein enger Mitarbeiter von Canaris. Ronge hingegen wurde von der SS verhaftet, kam später aber auf Betreiben von Canaris frei.„Bringen Sie, besonders in die Zentrale nach Berlin, keine Nazis mit, bringen Sie Österreicher, keine Ostmärker.“

Die Abwehr wurde am 1. Juni in vier Abteilungen umorganisiert. Sie war nun auch für die Führung von Waffenattachés an Botschaften im Ausland und die Betreuung der ausländischen Militärattachés in Berlin zuständig. Canaris verlor gleichzeitig die Führung der Amtsgruppe Allgemeine Wehrmachtangelegenheiten.

Canaris und die Abwehr waren ab dem 30. Mai 1938 auf Befehl von Hitler mit Kriegsvorbereitungen gegen die Tschechoslowakei beschäftigt (Anm.: am 15./16. März 1939 wurde die „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ in die Tat umgesetzt). Die Abwehr arbeitete aber schon seit 1934 mit dem Führer der Sudetendeutschen Konrad Henlein zusammen. Bereits im Laufe des Jahres 1937 hatte die Abwehr damit begonnen, durch Helmuth Groscurth Munitionslager und V-Leute auf tschechoslowakischem Staatsgebiet vorzubereiten bzw. anzuwerben. Die Abwehr ließ getarnte Kampf- und Sabotageverbände über die Grenze sickern, um bei Kriegsbeginn für Sabotage- und Terroraktionen bereitzustehen. Die Abwehr führte auch die Aufstellung des Sudetendeutschen Freikorps (SFK) durch. Canaris war zu dieser Zeit, wie in den nächsten Jahren auch, einerseits Wegbereiter und andererseits Möchtegern-Verhinderer von Hitlers Eroberungskriegen zur gleichen Zeit. Oster und Canaris versuchten, den Generalstabschef Generaloberst Beck zu Aktionen gegen einen Krieg zu drängen. Beck schrieb aber lieber Denkschriften gegen einen Krieg, statt zu handeln, und trat schließlich zurück. Mit Becks Nachfolger, Generaloberst Franz Halder, bereitete Canaris einen Putsch vor, bei dem von Brauchitsch mitmachen sollte. Bei diesen Planungen schlug Hans von Dohnanyi mutmaßlich zum ersten Mal in konservativen Widerstandskreisen vor, ein Attentat auf Hitler durch Männer in dessen Umgebung durchzuführen. Canaris konnte sich hingegen bis 1944 nur eine Verhaftung, aber keine Tötung Hitlers vorstellen. Trotzdem gab es schon 1938 konkrete Planungen von Oster, Friedrich Wilhelm Heinz und Hans Bernd Gisevius, Hitler bei einer geplanten Festnahme zu töten.

Anfang Mai 1939 begannen Luftaufklärungen mit speziellen Höhenaufklärungsflugzeugen über Polen, wobei Canaris und die Abwehr an den Planungen mitwirkten. Gleichzeitig begannen Einschleusungen von Abwehrmännern in Polen, um die Sprengung wichtiger Anlagen, insbesondere von Brücken, durch die Polen bei Kriegsbeginn zu verhindern. Bis Kriegsausbruch wurden 1300 Agenten der Abwehr in Polen eingeschleust. Die Abwehr bildete zudem eine ukrainische Legion mit 13.000–14.000 Männern aus, um diese im Kriegsfall im Südosten Polens (ehemaliges Ost-Galizien) einzusetzen, da in diesem Gebiet auch Ukrainer lebten.

Am 22. August hielt Hitler eine Rede über den bevorstehenden Krieg gegen Polen vor 50 wichtigen Offizieren des Reichs im Berghof, wobei auch Canaris anwesend war. Trotz Verbot schrieb Canaris Stichworte auf. Nach der Rede schwiegen sämtliche Offiziere, auch untereinander kam es zu keinem Gespräch über die Rede. Canaris informierte am nächsten Tag die Abteilungs- und Gruppenleiter der Abwehr über die Rede und den voraussichtlichen Angriffstermin. Später las er engsten Vertrauten aus seiner Mitschrift vor. Oster redigierte diese Stichworte von Canaris verfälschend und spielte sie dem amerikanischen Journalisten Louis Paul Lochner zu. Am 25. August gab dieser das Manuskript an die britische Botschaft weiter.[6] Die Widerstandskreise in der Wehrmacht erwogen mehrfach einen Putsch gegen Hitler, ließen den Plan jedoch fallen, da es keinen Rückhalt bei den Kommandeuren der Wehrmacht gab.

Bei Kriegsbeginn hielt Canaris eine kurze, markige Ansprache an seine Offiziere. Es kam zur Einnahme wichtiger Industriebetriebe durch die Abwehr im polnischen Teil Oberschlesiens, welche bis zu dem Eintreffen der Wehrmacht gehalten werden konnten. Die Abwehr begann die Zusammenarbeit mit Feinden der Kriegsgegner. Sie nahm Kontakte zur IRA sowie zu Indern und Ukrainern auf. In Afghanistan plante die Abwehr, den deutschfreundlichen Ex-König wieder an die Macht zu bringen.

Canaris verhalf einzelnen Polen, z. B. Halina Szymańska, der Frau des Militärattachés Polens in Berlin, zur Flucht in die Schweiz. Er ließ die Abwehr Daten über Verbrechen der SS und Gestapo in Polen sammeln. Er befahl seinen Abteilungsleitern auch die Anlage von Diensttagebüchern, in die beispielsweise die der Abwehr erteilten, aber nicht durchgeführten Mordaktionen eingetragen wurden. Aufgrund seines Diensttagebuches sagte etwa Lahousen als Kronzeuge beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher aus und unterstützte die Anklage durch sein Beweismaterial und seine persönlichen Wahrnehmungen. Canaris nutzte dieses Material auch, um einige regimekritische kommandierende Generäle der Wehrmacht gegen die Einsatzgruppen, Gestapo, SS usw. aufzustacheln. Er sorgte dafür, dass Berichte von Generaloberst Johannes Blaskowitz über Verbrechen in Polen an die Kommandeure der drei Heeresgruppen im Westen kamen:

- Heeresgruppe A Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt (26. Oktober 1939 bis 22. Juni 1941)

- Heeresgruppe C Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb (seit 26. August 1939 bis Umbenennung)

- Heeresgruppe B Generalfeldmarschall Fedor von Bock (12. Oktober 1939 bis 14. Juli 1942)[7]

Keitel sagte u. a., da die Wehrmacht hiermit nichts zu tun haben wolle, fiele die „volkstümliche Ausrottung“ in die Verantwortung der jeweiligen Zivil-Befehlshaber. Auch der Protest von Canaris gegen die Bombardierung von Warschau (siehe Schlacht um Warschau (1939)) blieb ohne jede Wirkung.[8] Er unternahm aber nichts in Bezug auf die ihm unterstehende Geheime Feldpolizei (GFP), welche an Verbrechen gegenüber Polen mitwirkte. Die Dienstvorschriften der GFP, welche zur Abwehr gehörte und aus eingezogenen Beamten und Angestellten der Gestapo bestand, regelten, dass sie ähnliche Aufgaben wie die Einsatzgruppen der SS hat. Die GFP wuchs als Teil der Abteilung Abwehr III auf 500–600 Mann. Kommandant der GFP war Oberst Wilhelm Kirchbaum, der vorher SS-Standartenführer im SD Hauptamt war. Die GFP und andere Dienststellen der Abwehr übergaben Verhaftete an Einsatzgruppen zur Liquidierung. Diese Praxis führte zu einem Schreiben von Heydrich an Canaris. Heydrich forderte, die GFP anzuweisen, ihre Erschießungen selbst durchzuführen.[Höhne 15] Von 764 Erschießungen mit etwa 20.000 Toten, die vom 1. September bis zum 26. Oktober im besetzten Polen durchgeführt wurden, wurden 311 von der Wehrmacht durchgeführt.[Mueller 16] Welchen Anteil daran die GFP hatte scheint unklar. Canaris äußert nach dem Polenfeldzug gegenüber seinem Bekannten aus Freikorpszeiten, Ehrhardt:[Höhne 16]„Ich (Canaris) machte Gen.Oberst Keitel darauf aufmerksam, dass ich davon Kenntnis erhalten habe, dass umfangreiche Füsilierungen in Polen geplant seien und dass insbesondere der Adel und die Geistlichkeit ausgerottet werden sollen. Für diese Methoden werde die Welt schließlich doch auch die Wehrmacht verantwortlich machen, unter deren Augen diese Dinge geschähen.“

Am 1. Januar 1940 erfolgte die Beförderung von Canaris zum Admiral.„Der Krieg ist verloren, ganz gleich, wie viel Siege wir noch machen; aber er ist verloren.“

Die Abwehr konnte 1940 kaum geheime Daten zu Frankreich während der Vorbereitungen zum Westfeldzug liefern, was beim Generalstab des Heeres erstmals für Verstimmungen über die Abwehr und Canaris sorgte. Es wurden in der Abwehrzentrale in Berlin genauere Putschpläne durch Hans Oster erarbeitet, da man den geplanten Westfeldzug für Irrsinn hielt. Canaris reiste zu Befehlshabern an die Westfront, um diese für einen Umsturz zu gewinnen. Nur Wilhelm Ritter von Leeb, Kommandant der Heeresgruppe C, war bereit mitzumachen.

Die Abwehr nahm Kontakt zu Papst Pius XII. über die Abwehroffiziere Josef Müller und Wilhelm Schmidhuber auf. Der Papst sollte indirekten Kontakt zu den Westmächten herstellen. Diese Kontaktaufnahme zum Papst, natürlich ohne die eigentlichen Hintergründe, teilte Canaris auch Heydrich mit. Er bat Heydrich um Spielmaterial über die innenpolitische Lage. Heydrich wich mit dem Argument aus, dass er erst Himmler fragen müsste, dies aber nicht wolle. Canaris neutralisierte so geschickt Heydrich und den SD.

Nach der Kontaktaufnahme erklärte der Papst sich bereit, Nachrichten des Widerstands an die britische Regierung weiterzuleiten. Der Vatikan gab Nachrichten an den Gesandten der britischen Botschaft in Rom weiter. Der Gesandte reagierte wie die britische Regierung sehr reserviert auf das Verhandlungsangebot. Trotzdem machte Müller daraus in seiner Meldung an Canaris ein Angebot der Briten zu einer Art Gentlemen’s Agreement zwischen Widerstand und britischer Regierung. In der Abwehr wurde diese Nachricht Müllers zum sogenannten X-Bericht. Dieser X-Bericht wurde über Generalleutnant Georg Thomas zu Halder weitergereicht. Da Halder als Generalstabschef keine Befehlsgewalt hatte, brauchte er v. Brauchitsch für konkrete Maßnahmen. Über Halder kam der X-Bericht zu von Brauchitsch. Schon Halder misstraute dem Bericht wegen dessen unklarer Herkunft und inhaltlicher Widersprüche. Von Brauchitsch bezeichnete den Bericht gar als Landesverrat und verlangte die Verhaftung der Urheber. Halder konnte dies aber verhindern. Von Brauchitsch und weitere Generäle weigerten sich auch später, bei Aktionen gegen Hitler mitzumachen.

Als Hitler am 5. November 1940 gegenüber von Brauchitsch und Halder davon sprach, den „Geist von Zossen“ (Sitz des OKH) auszulöschen, geriet Halder in Panik. Halder gab Carl-Heinrich von Stülpnagel den Befehl, alle Putschunterlagen vernichten zu lassen. Stülpnagel gab diesen Befehl an Groscurth von der Abwehr weiter. Nun forderte Groscurth, dass eine Aktion gegen Hitler her müsse. Da forderte Halder von Canaris, dieser selbst solle Hitler abservieren. Nach Lage der Dinge, ohne Putschtruppen, kam nun nur ein Attentat gegen Hitler in Frage. Canaris wollte kein Meuchelmörder sein und lehnte ein Attentat ab. Er machte auf Besucher seit dieser Zeit einen resignierten, abgekämpften und müden Eindruck. Er untersagte Oster nun auch jede weitere konspirative Tätigkeit. Seit dieser Zeit beteiligte sich Canaris nicht mehr aktiv an Putschplänen. Er deckte aber weiter Verschwörer in der Abwehr.

Die Abwehr führte 1941 Täuschungsaktionen durch, um die Kriegsvorbereitungen vor den Geheimdiensten der Sowjetunion zu verschleiern. Über die Folgen eines Angriffs auf die Sowjetunion scheint sich Canaris, anders als fast alle anderen hohen Militärs, klar gewesen zu sein. Bei einer sogenannten Barbarossa-Konferenz der Abwehr, zur Vorbereitung des Angriffs, sagte er:[Höhne 17]Canaris mit Franz Eccard von Bentivegni, Abteilungsleiter für Spionageabwehr und Gegenspionage, auf einem Feldflugplatz an der Ostfront, 1941

Die Spezialeinheit Brandenburg war beim Überfall auf die Sowjetunion, insbesondere im Baltikum, wieder erfolgreich dabei. Dabei fielen etwa 400 Soldaten der „Brandenburger“, darunter Hans-Wolfram Knaak. Am 8. Juli reiste Canaris zur 1. Armee an die Ostfront. Dort wurde er auch über ein Massaker der rumänischen Geheimpolizei informiert, bei dem 5000 Juden ermordet worden waren. Mitarbeiter der Abwehr in Bukarest waren an der Planung des Massakers beteiligt. Canaris schickte ein Schreiben, verfasst von Helmuth James Graf von Moltke, an Keitel, in dem die Behandlung der Kriegsgefangenen nach den Grundsätzen des Völkerrechts angemahnt wurde. Canaris ließ Ende Juli einen Bericht anfertigen, in dem alles Material zusammengestellt war, das die Abwehr über Stärke und Kampfkraft der Roten Armee vor dem Angriff lieferte, denn Canaris wollte nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass der Angriff nicht so lief wie erwartet. Die Abwehrzentrale wurde über die Abwehrkommandos bzw. Abwehrtrupps bei den Heeresgruppen und Armeen genau über Verbrechen an Kriegsgefangenen und Juden informiert. Dohnanyi sammelte Abschriften der Meldungen in seiner sogenannten Raritäten-Mappe, in welcher er Dokumente zu Verbrechen des NS-Regimes sammelte. Lahousen schrieb am 23. Oktober einen Bericht „Auf einer Fahrt in das Operationsgebiet im Osten gemachte Beobachtungen und Feststellungen“, in dem auch Verbrechen dokumentiert wurden. In der gleichen Zeit erstellte ein Dolmetscher der Abwehr, Oberwachtmeister Soennecken, einen Augenzeugenbericht über ein Massaker an 7000 bis 8000 Juden in Borissow. Die der Abwehr unterstehende GFP beteiligte sich wieder aktiv an den Verbrechen. So forderte die GFP in Kodyma, die im Gebiet zuständige Einsatzgruppe der SS an, um gemeinsam eine Erschießungsaktion durchzuführen.„Die deutschen Armeen werden auf den eisigen Ebenen Rußlands verbluten, und wir werden nach zwei Jahren nichts mehr von ihnen wiederfinden.“

Ende Oktober 1942 reiste Canaris mit Mitarbeitern zu den Heeresgruppen an die Ostfront. Beim Besuch der spanischen Division erlebte Canaris einen heftigen Angriff der Roten Armee. Sein Begleiter Lahousen schrieb auf, dass die Spanier „keine Gefangenen machten“. Wegen Partisanengefahr fuhr man mit entsicherten Pistolen weiter. Bei der Heeresgruppe Mitte kam man auch an Gefangenenzügen vorbei. Laut Tagebuch von Lahousen wurde während des Frontbesuchs auch über das Massaker von Borissow gesprochen. Bei der Rückkehr nach Rastenburg las Canaris Hitler Augenzeugenberichte über Massenerschießungen in Riga vor. Hitler antwortete:[Mueller 17]

Am 7. März 1943 transportierte das Flugzeug, welches Canaris, Lahousen und Dohnanyi ins Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte in Smolensk brachte, auch Sprengstoff für das Abwehr II – Kommando. Dieser Sprengstoff war für einen Anschlag gegen Hitler bei einem Truppenbesuch bestimmt. Ob Canaris über den Grund dieser Sprengstofflieferung informiert war, ist unklar. Eine Bombe mit diesem Sprengstoff, die Fabian von Schlabrendorff vorbereitet hatte, zündete am 13. März – – beim Rückflug in Hitlers Flugzeug nicht.„Sie wollen wohl weich werden. Ich muss das tun. Nach mir tut es kein anderer.“

Wenige Wochen später suchte Canaris in Istanbul den amerikanischen Diplomaten George H. Earle, einen Freund des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, auf. Er unterrichtete Earle von den Plänen des deutschen Widerstandes, Hitler zu beseitigen. Nach dessen Sturz wollten die Führer des Widerstandes sofort einen Waffenstillstand im Westen schließen. Earle schickte über das Treffen einen Bericht an das Weiße Haus, doch bekam er keine Antwort.[9]

Mit Hilfe des Mitverschwörers Adam von Trott zu Solz aus dem Auswärtigen Amt gelang es Canaris, Kontakt zum Chef des amerikanischen Geheimdienstes OSS, General William J. Donovan, zu knüpfen. Unter strengster Geheimhaltung wurde ein Treffen in der nordspanischen Hafenstadt Santander arrangiert, dazu eingeladen wurde der Direktor des britischen Geheimdienstes SIS, General Stuart Menzies. Canaris wiederholt ihnen gegenüber den Plan für einen Waffenstillstand im Westen. Doch wurden seine Gesprächspartner von ihren Regierungen in Washington und London angewiesen, den Kontakt abzubrechen.[10]

Sturz

Am 11. Februar 1944 wurde Wilhelm Canaris seines Amtes als Abwehrchef enthoben. Der Entlassung als Abwehrchef ging eine Reihe von Fehlern der Abwehr voraus. Klagen über eine schlechte Arbeit der Abwehr hatten sich ab 1943 mit den zunehmenden Niederlagen der Wehrmacht gehäuft. So hatte die Abwehr die Vorbereitungen zur Operation Shingle (Landung alliierter Truppen bei Anzio in Italien) nicht erkannt. Am 5. Februar wurde Hitler das Überlaufen des Abwehr-Mitarbeiters Erich Vermehren in Istanbul zu den Briten gemeldet. Als es am 11. Februar zu einem Sprengstoffanschlag auf einen britischen Frachter für Apfelsinen in Cartagena in Spanien durch von der Abwehr mit Sprengstoff versorgte Francogegner gekommen war, tobte Hitler. Nun schlug SS-Brigadeführer Hermann Fegelein, Verbindungsoffizier der Waffen-SS im Führerhauptquartier, vor, die Abwehr dem Reichsführer SS Himmler zu übergeben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Himmler zwei frühere Gelegenheiten, Canaris als Abwehrchef abzulösen, nicht genutzt hatte. Hitler bestellte Himmler zu sich und beauftragte ihn, einen vereinigten Geheimdienst zu schaffen. Himmler entwarf einen Befehl, dem Wilhelm Keitel und Jodl für die Wehrmacht zustimmten. Hitler unterzeichnete am 13. Februar einen entsprechenden Befehl. Jodl und Keitel überbrachten Canaris in der Abwehrzentrale Zossen die Nachricht, dass Abwehr und SD zusammengefasst würden. Canaris sollte sich auf die Burg Lauenstein im Frankenwald begeben. Dort befand sich eine Dienststelle der Abwehr mit Forschungsstelle für Fälschung von Pässen, Geheimtinten, Mikrokameras usw. Hitler würde später über die weitere Verwendung von Canaris entscheiden. Canaris wurde damit unter Hausarrest gestellt. Dazu wurden Dankesworte Hitlers überbracht und die Nachricht von der Verleihung des Deutschen Kreuzes in Silber an Canaris.Verbannungsort Burg Lauenstein

Canaris fuhr mit Fahrer und seinen beiden Dackeln zur Burg. Am 10. März wurde die Entlassung von Canaris aus dem Wehrdienst zum 30. Juni verfügt. Die Abwehr wurde am 1. Juni aufgelöst. Schellenberg reiste kurz darauf zu Canaris, um ihn darüber zu informieren. Im Juni wurde Canaris wieder zum Wehrdienst als Admiral z. V. (zur Verfügung) einberufen, und er wurde zum 1. Juli Chef des OKW-Sonderstabs für Handelskrieg und wirtschaftliche Kampfmaßnahmen (HWK) in Eiche bei Potsdam. Canaris hatte einen Adjutanten, einige nicht frontfähige Offiziere und einige kriegsverpflichtete Zivilisten zur Verfügung. Diese sollten den Handelskrieg und den Kampf gegen die alliierte Wirtschaftsblockade steuern. Im Jahr 1944 war diese Dienststelle wegen der Kriegslage praktisch ohne Aufgabe. Er lebte mit einem algerischen Diener und einer polnischen Köchin in seinem Haus. Seine Frau lebte wegen der anhaltenden Bombenangriffe bereits seit längerem in Riederau am Ammersee. Canaris nahm russischen Sprachunterricht, und sein Nachbar Helmut Maurer, ein Pianist, spielte für ihn zu Hause Klavier.

Verhaftung und Haft

Wilhelm Canaris hatte erst in der ersten Julihälfte 1944 von den beiden Oberstleutnanten der Abwehr Wessel Freytag von Loringhoven und Werner Schrader vom bevorstehenden Attentat auf Hitler durch Claus Schenk von Stauffenberg erfahren.[Mueller 18] Wie Canaris auf diese Mitteilung reagierte, ist nicht überliefert. Sicher ist, dass Canaris in früheren Jahren immer eine Ermordung Hitlers abgelehnt hatte. Wie Canaris am 20. Juli vom Attentat erfuhr, ist unklar; es gibt dazu zwei Versionen. Nach der ersten Version wurde Canaris am 20. Juli um 17 Uhr von Generalstabsrichter Karl Sack, einem der Verschwörer des 20. Juli 1944, über den Anschlag unterrichtet. Nach der zweiten Version soll Stauffenberg persönlich Canaris am Nachmittag des 20. Juli angerufen haben, als Sack mit zwei weiteren Freunden anwesend war.[Mueller 18] Die zweite Version erstaunt, da Stauffenberg und Canaris ein schlechtes persönliches Verhältnis zueinander hatten. Im sogenannten Kaltenbrunner-Bericht der SS über die Untersuchung des Attentats ist jedenfalls kein Hinweis enthalten, obwohl die Anwesenheit von Sack bei Canaris dort vermerkt ist. Trotzdem soll Stauffenberg bei seinem Anruf Canaris ohne Umschweife erklärt haben, der Führer sei durch eine Bombe getötet worden. Canaris, dem bekannt war, dass er abgehört wurde, soll geantwortet haben:[Höhne 18]

Canaris sendete von seiner Dienststelle in Eiche sofort eine Ergebenheitsadresse an das Führerhauptquartier Wolfsschanze, in der er Hitler zur wundersamen Rettung beglückwünschte.„Tot? Um Gottes willen, wer war es denn? Die Russen?“

Gestapogebäude mit dem Hausgefängnis des RSHA, Berlin, Prinz-Albrecht-Straße 8 (heute: Niederkirchnerstraße)Der Chef des Amtes M (auch Amt Mil oder Militärisches Amt, Name der ehemaligen Abwehr im SD), Oberst Georg Hansen, gestand am 22. Juli vor Gestapochef Heinrich Müller seine Teilnahme am Umsturzversuch und nannte Canaris als „geistigen Treiber der Umsturzbewegung“. Am 23. Juli wurde Canaris beim Kaffeetrinken mit zwei Freunden von SD-Chef Schellenberg persönlich verhaftet. Die folgenden Einzelheiten der Festnahme sind nur durch Aussagen von Schellenberg überliefert. Canaris soll Schellenberg gebeten haben, ihm innerhalb von drei Tagen eine Unterredung mit Himmler zu verschaffen. Schellenberg soll ferner Canaris angeboten haben, eine Stunde im Wohnraum zu warten, worauf Canaris gesagt haben soll, weder denke er an Flucht noch wolle er sich erschießen.Freigelegte Zelle im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors

Canaris wurde zur Sicherheitspolizeischule Drögen in Fürstenberg/Havel gebracht. Dort befanden sich weitere 20 Offiziere, die von der Gestapo verdächtigt wurden, in das Attentat vom 20. Juli verwickelt gewesen zu sein. Die Ermittlungen wurden durch SS-Sturmbannführer Walter Huppenkothen und Kriminalkommissar Sonderegger geführt. Canaris wurde wenig später ins Gefängnis des RSHA überführt. Er wurde in einer eineinhalb mal zweieinhalb Meter großen Zelle untergebracht und hatte keinen Hofgang. Der Kontakt zu anderen Häftlingen war verboten. Nur morgens beim Duschen waren Gespräche möglich. Als Verpflegung gab es nur Hungerrationen; während andere Häftlinge Besuch und Esspakete bekamen, fehlte beides bei Canaris.

Bei Vernehmungen sagte Friedrich Wilhelm Heinz, Kommandeur des 4. Jägerregiments „Brandenburg“ aus, dass die gleichnamige Division, die Canaris unterstand, für Umsturzpläne vorgesehen war. Deren Kommandeur Generalmajor Alexander von Pfuhlstein bestätigte dies. Oster bezichtigte Canaris wenig später nach Vorlage der Aussage Pfuhlsteins der Mitwisserschaft für Umsturzpläne. Canaris bestätigte nur Gespräche über „Änderung der Kriegsführung“, er habe diesen theoretischen Gesprächen keinen Wert zugemessen. Auch bei einer Gegenüberstellung blieb Canaris bei seiner Linie.

Am 19. September wurde ein von Karl Dönitz, dem Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, unterschriebenes Schreiben aufgesetzt, nach dem Canaris mit Wirkung vom 25. Juli entlassen sei. Am 21. September schrieb Canaris eine Erklärung im Sinn des Regimes. Am gleichen Tag meldete ein Fahrer, dass er früher Geheimakten der Abwehr ins Lager des Bunkers Zeppelin in Zossen-Wünsdorf gefahren hatte. Am 22. September fand die Gestapo das Geheimarchiv der Umsturzversuche von 1938–1940 und auch einige Durchschläge von Canaris’ Tagebuch. Dohnanyi hatte dieses Archiv, entgegen seinem Befehl, nicht vernichtet. Oster verriet nach Aktenfund alles über seine Umsturzpläne an die Gestapo. Canaris hingegen spielte noch immer alles herunter, als habe er nur formal an Komplottgesprächen teilgenommen. Für jeden Vorwurf und jeden Verdacht hielt Canaris eine plausible Erklärung bereit. Die Essensrationen für Canaris wurden auf ein Drittel der normalen Gefängnisration reduziert. Ferner war er Schlafentzug durch ständige Kontrollen ausgesetzt und musste nun die Flure schrubben.

Im KZ Flossenbürg und Hinrichtung

Hinrichtungsplatz im KZ FlossenbürgAm 5. Februar 1945 wurde Wilhelm Canaris mit anderen ins KZ Flossenbürg transportiert. Im Sondertrakt des KZs hatte er Kontakt über Klopfzeichen zum Mithäftling Hans Mathiesen Lunding, einem dänischen Geheimdienstoffizier. Anfang April 1945 entdeckte Walter Buhle, General der Infanterie, oder einer seiner Offiziere in einem Panzerschrank in Zossen das seit langem von der Gestapo gesuchte Tagebuch von Canaris. Der nationalsozialistisch eingestellte Buhle ließ dies sofort an die Gestapo übergeben. Am 5. April wurde es von Ernst Kaltenbrunner, dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Hitler persönlich vorgelegt. Hitler befahl die „sofortige Vernichtung der Verschwörer“. Kaltenbrunner ordnete nun ein SS-Standgericht an. Über das im KZ durchgeführte SS-Gericht gibt es nur Darstellungen vom SS-Richter Otto Thorbeck und dem Ankläger Walter Huppenkothen.Gedenktafel für die gehängten Widerstandskämpfer am Hinrichtungsplatz im KZ Flossenbürg

Oster bekannte sich vor dem SS-Standgericht zum Widerstand. Canaris hingegen bestritt alle Vorwürfe. Oster bestätigte auch bei einer Gegenüberstellung mit Canaris alle Vorwürfe. Nun antwortete Canaris auf die Frage, ob sein ehemaliger Stabschef lüge, mit Nein. Die Angeklagten, neben Canaris Dietrich Bonhoeffer, Ludwig Gehre, Hans Oster und Karl Sack, wurden zum Tode verurteilt. Canaris klopfte zur Nachbarzelle eine letzte Nachricht:[Höhne 19]

Canaris, Bonhoeffer, Gehre, Oster, Sack und Theodor Strünck mussten sich wenig später nackt ausziehen und wurden gehängt. Ein SS-Mann sagte später als Zeuge:[Höhne 20]„Bei letzter Vernehmung Nase gebrochen. Meine Zeit ist um. War kein Landesverräter. Habe als Deutscher meine Pflicht getan. Sollten Sie weiterleben, grüßen Sie meine Frau.“

Die Toten wurden im Krematorium verbrannt und ihre Asche verstreut.„Bei dem kleinen Admiral hat es sehr lange gedauert. Er ist ein paar Mal rauf und runter gezogen worden.“

Der Vorsitzende des Standgerichts, Otto Thorbeck, und der Ankläger Walter Huppenkothen wurden nach dem Ende des NS-Regimes in der Bundesrepublik Deutschland wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Otto Thorbeck wurde vom Bundesgerichtshof 1956 vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen, obwohl es sich um einen reinen Schauprozess gehandelt hatte. Selbst nach den Gesetzen des NS-Staates war dieses SS-Standgericht rechtswidrig. Nach der Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) war für die Angeklagten ein Kriegsgericht zuständig, da es sich nicht um SS-Angehörige handelte. Nach Kriegsstrafverfahrensordnung war kein Standgericht möglich, da dieses nur für eben begangene Straftaten zuständig war, deren sofortige Aburteilung zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit der Truppe notwendig war. Ferner lagen noch die folgenden Verfahrensfehler vor: keine militärischen Richter, falscher Gerichtsort, keine Verteidiger, keine Bestätigung und Überprüfung der Urteile.

Haltung gegenüber Juden

Sein Biograf Heinz Höhne behauptet, dass Wilhelm Canaris in einer Atmosphäre eines gemäßigten Antisemitismus des Ruhr-Bürgertums und der Marine aufgewachsen sei. Canaris glaubte offenbar an ein „Judenproblem“ im Deutschen Reich.

Umstritten ist die Haltung von Canaris gegenüber dem Holocaust. Die Lubawitscher Chassidim (Gruppierung innerhalb des orthodoxen Judentums) befürworten seine Ehrung als Gerechter unter den Völkern, weil er deren Rabbiner Yosef Yitzchak Schneersohn im September 1939 und später zahlreichen weiteren Juden zur Flucht verholfen hatte.[11]

Teile der Abwehr, insbesondere die Abteilung III und GFP, waren direkt am Holocaust und an anderen Kriegsverbrechen beteiligt. Die GFP half etwa im Juli 1941 in Minsk den Einsatzgruppen bei der Selektion von Gefangenen in Internierungslagern. Die dort stationierten Offiziere der Abwehr Abteilung III (Spionageabwehr) erstellten Listen und Unterlagen von durch die Einsatzgruppen zu Liquidierenden. Die Abwehr und GFP übergaben routinemäßig gefangene Juden den Einsatzgruppen.[Höhne 21] Es ist nicht bekannt, dass Canaris z. B. durch Befehle aktiv versucht hätte, die Beteiligung von Mitarbeitern der Abwehr an Kriegsverbrechen zu verhindern. Andererseits war Canaris aktiv an der Rettung von Juden beteiligt und setzte dabei sein Kommando aufs Spiel. Im Februar 1942 wurde Canaris wegen der jüdischen V-Männer der Abwehr vom Dienst suspendiert. Drei der wichtigsten Agenten, nämlich Edgar Klaus, Ivar Lissner und Richard Klatt, waren Juden bzw. sogenannte Halbjuden. Canaris hatte früher erreicht, dass „Halbjuden“, welche als V-Leute für die Abwehr arbeiteten, „deutschblütigen“ Personen gleichgestellt wurden. Himmler teilte Hitler im Februar 1942 etwas über einen „Volljuden“ mit, der für die Abwehr in Tanger (Marokko) arbeitete. Nach einem Wutanfall von Hitler wurde Canaris suspendiert. Canaris flog sofort ins Führerhauptquartier. Nach Aussprache mit Hitler kehrte Canaris in den Dienst zurück. Über die Unterredung mit Hitler unter vier Augen ist nichts Näheres bekannt. Am 30. Juni 1942 war Canaris nach Scheitern der Operation Pastorius wieder bei Hitler. Bei der Operation waren acht Agenten der Abwehr bereits kurz nach der Anlandung durch ein U-Boot in den USA gefasst worden. Es kam zu Vorwürfen von Hitler an Canaris. Canaris erklärte, alle Agenten seien Parteimitglieder und der Organisator sogar Blutordensträger der NSDAP. Darauf äußerte Hitler: „Dann nehmen Sie Verbrecher und Juden“. Nun schickte Canaris ganz offiziell Juden mit vorgeblichen Agentenaufträgen ins Ausland und rettete sie damit. In einer Geheimoperation unter Major Walter Schulze-Bernett wurden 500 Juden als V-Männer nach Südamerika geschickt. Canaris beschaffte Devisen für die Rettungsaktion.[Höhne 22]

Rezeption in der Gegenwart

Aus heutiger Sicht war Wilhelm Canaris einer der wenigen Widerstandskämpfer gegen Hitler, deren Einordnung in die Geschichte noch Anfang des 21. Jahrhunderts umstritten ist. Die Einordnung Canaris’ wird dadurch erschwert, dass praktisch keine eigenen schriftlichen Hinterlassenschaften vorliegen. Es gibt nur wenige persönliche Briefe und winzige Fragmente des Diensttagebuchs. Der Verbleib der Tagebücher von Canaris ist ungeklärt.[12]Gedenktafel im KZ Flossenbürg

Direkt nach dem Krieg wurde er von rechten Kreisen vor allem als Verräter gesehen. Seine Frau Erika und Tochter Brigitte lebten deshalb lange in Spanien, um Anfeindungen zu entgehen. In konservativen Kreisen wurde ab den 1950er Jahren sein Widerstand gegen Hitler hervorgehoben. In eher linken Kreisen wurde der Blick auch auf seine Beteiligung am Prozess gegen die Mörder von Luxemburg und Liebknecht gelenkt. Seit der Biografie von Heinz Höhne mit dem Untertitel Patriot im Zwielicht von 1976 ist die ganze Widersprüchlichkeit seines Verhaltens offenbar. Dabei kam auch die Mitverantwortung an Verbrechen der Geheimen Feldpolizei im Krieg zu Tage, da diese Teil der Abwehr war.

Nach Canaris wurde, anders als nach vielen anderen hohen Offizieren des Widerstands gegen Hitler, keine militärische Einrichtung benannt. Es gibt in seinem Geburtsort im heutigen Dortmund-Aplerbeck eine Canarisstraße, ferner in Duisburg-Walsum. In Wesel und Lüdinghausen gibt es je eine Wilhelm-Canaris-Straße, und in Hannover-Mühlenberg, wo auch viele andere Straßen die Namen von Widerstandskämpfern tragen, existiert der Canarisweg.

Auszeichnungen

- Venezolanischer Orden des Brustbildes von Bolivar V. Klasse, 1909

- Kronenorden IV. Klasse[13]

- Eisernes Kreuz (1914) II. und I. Klasse[13]

- U-Boot-Kriegsabzeichen (1918)[13]

- Österreichisches Militärverdienstkreuz III. Klasse mit der Kriegsdekoration[13]

- Eiserner Halbmond[13]

- Ehrenkreuz für Frontkämpfer

- Wehrmacht-Dienstauszeichnung IV. bis I. Klasse

- Spanienkreuz in Gold mit Schwertern

- Kriegsverdienstkreuz (1939) mit Schwertern II. und I. Klasse

- Spange zum Eisernen Kreuz II. und I. Klasse

- Finnischer Orden des Freiheitskreuzes I. Klasse mit Stern und Schwertern am 16. September 1941[14]

- Finnischer Orden des Freiheitskreuzes I. Klasse mit Stern, Eichenlaub und Schwertern und Bruststern am 19. September 1941[15]